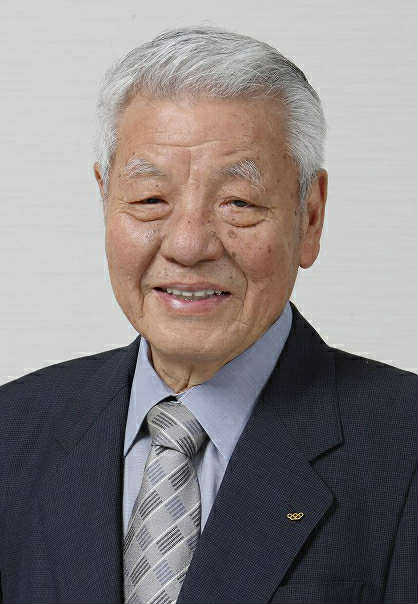

第4回 髙橋 孝一 (たかはし こういち) [1932-2020]

《精密鋳造技術を究める金属部品会社を起業、地域文化の発展にも貢献》

第4回は、キングパーツ 創業者 髙橋孝一(たかはし こういち) [1932-2020]を取り上げました。

《 精密鋳造技術を究める金属部品会社を起業、地域文化の発展にも貢献 》

ぜひご一読ください。

1932(昭和7)年、髙橋孝一は、広島県深安郡中津原村(現・福山市御幸町中津原)に、父戸田儀一郎と母ていの三男として生まれました。長兄の一郎は「マルト製菓株式会社」を創業し広島県議会議員を務め、次兄の昭三も「キングインベスト株式会社(現・株式会社キャステム)」を立ち上げた起業家でした。

1957(昭和32)年、孝一は大阪外国語大学(現・大阪大学外国語学部)を卒業、1960(昭和35)年に親戚の髙橋家へ婿入り、姓が戸田から髙橋に変わりました。外大出身で語学が堪能だった孝一は、1964(昭和39)年、工業用ミシンの補修部品を輸出する「キングパーツ株式会社」を大阪で創業。ミシン部品を扱う中で、ロストワックス精密鋳造の時代が来ることを確信した孝一は、1968(昭和43)年、技術の手がかりを求めて渡米、零細企業のロストワックス鋳造現場を見て、この分野へのチャレンジを決意しました。

孝一は大阪から郷里の福山に活動の拠点を移し、1969(昭和44)年、次兄・昭三とマルト製菓の工場の一角を借りて鋳造を開始。手探り状態で金型第1号を製作しますが、失敗の連続でした。翌1970(昭和45)年には業務提携先として鋳造会社・キングインベストを次兄・昭三が立ち上げ、営業はキングパーツ、鋳造はキングインベストと役割を分担。鋳造した製品は、外部の工場で加工して得意先に納品していましたが、納期や利益率の問題から、機械加工の専用工場を建設し内製化。1973(昭和48)年には500号の金型が完成し、主力の工業用ミシンの補修部品から徐々に他の部品の製造へとシフトしていきました。

孝一は、鋳造の方向性にズレが生じていたキングインベストとの関係を円満に解消し、今後の事業展開を図る上で自前の鋳造工場が必要と判断。1978(昭和53)年に業界初の、金型製作から鋳造・加工に至るまでの完全一貫生産体制「キングシステム」の鋳造工場を建設、小さな部品から次第に大きな部品を取り扱うようになりました。

大手企業が代理店経由で顧客と取引する中、キングパーツの営業は、製造工程全般にわたり直接顧客と協議しながら製作を進める「直販体制」を採用、顧客満足度を高めて売上を伸ばしました。

さらに、高付加価値製品である航空機関連部品の製造に取り組み、航空機の厳しい安全基準を充たすため、X線探傷検査装置、蛍光浸透探傷装置等を導入。検査体制を大幅に強化したことが評価され、新規顧客の獲得につながりました。

また、孝一は私財数億円を投入して、備後弁辞典『びんごばあ』の刊行や広島・岡山・鳥取を縦断する観光ルート「ロマンチック街道313」の提唱、菅茶山顕彰会の活動等、地域文化の発展に貢献しました。

孝一が築いた経営家族主義は、社内に信頼関係や強い団結力を生み、会社発展の大きな原動力となりました。東大阪市の小さなビルの一室で産声を上げた会社は、60年後、従業員数320名、国内に7つの営業所を持つ、日本トップクラスのロストワックス精密鋳造会社に成長しました。

〈写真提供 : キングパーツ株式会社〉

キングパーツ 本社

〈写真提供 : キングパーツ株式会社〉

[初出:中国ビジネス情報2024年12月1日号・びんご経済レポート2024年12月1日号・ラジオコラボマガジン『RB』2025年冬号]