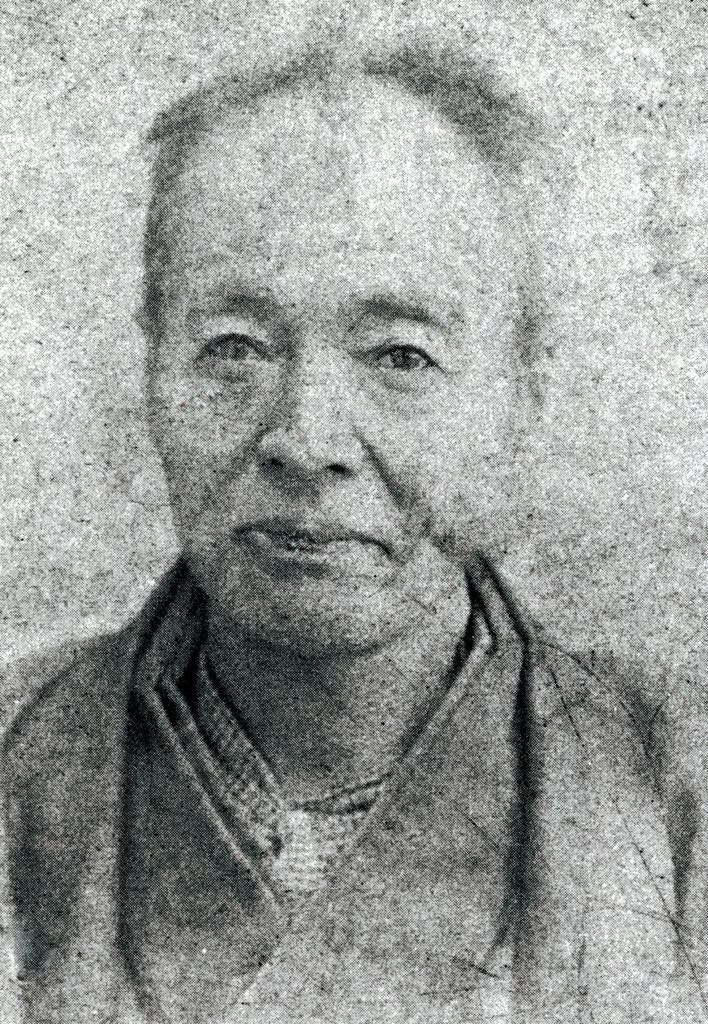

第41回 藤井 松林(ふじい しょうりん)[1824-1894]

《幕末から明治中期にかけて活躍した円山四条派の優れた画人》

第41回は、幕末から明治中期にかけて活躍した円山四条派の優れた画人 藤井 松林(ふじい しょうりん)[1824-1894]を取り上げました。

《写実主義の「円山派」に「四条派」の洒脱味を加えた画風で、多くの逸品を制作》

ぜひご一読ください。

1824(文政7)年、円山四条派の福山藩絵師・藤井松林は、福山藩士・藤井小右衛門の長男として福山城下の長者町で生れました。幼い頃から絵が上手く、14才で召出された頃から、藩の重役で画の素養のある高田杏塢や京都で画の修業を積んだ吉田東里という四条派の2人に画の手ほどきを受け、和歌は国学者で藩校誠之館講師の大国隆正と松本良遠に学びました。

24才の時、京都に画の師匠を求めて遊学。26才で藩の海防測量絵図面等の絵図を描く仕事に従事し、28才の時、本格的に絵師の修業のため、師・吉田東里の勧めで京都の円山四条派の画法を学びました。翌年、清と結婚。1855(安政2)年、絵画修業のため再度京都へ行き、円山派の中島来章に入門。来章は松林の画才を愛し画塾を継がせたいと熱望するほど、松林は花鳥・人物・山水画のいずれにも秀でていました。同じ門下で後輩の幸野楳嶺(門下に竹内栖鳳)と川端玉章は、松林を兄のように慕いました。

京都で画の修業を終えた松林は、藩の役職に就き、御用絵師として長州征討に参陣して地形絵図を描いたり、備後一宮吉備津神社奉納の江戸湾警備図を制作したり、戊辰戦争で戦場の絵図面作成に当たるなど、福山藩の絵図師としての仕事に邁進、合間に掛軸や額の画を制作しました。

明治維新後、福山藩が無くなり藩の仕事も扶持も消滅したため、画によって自活せざるを得なくなりましたが、画の注文もなく貧困の日々が続きました。それにもめげず松林は画業に精進し、画家として認められて1877(明治10)年には第一回内国勧業博覧会に出品。宮中へ『藤花・雀・鼬図』を献上し、懐紙入等3品が下賜されました。この時期、松林は中央画壇進出を考えますが、その夢は叶わず、同門の幸野楳嶺や川端玉章たちの中央での活躍を羨ましく思いながら、福山で絵画制作に励みました。

1885(明治18)年、良妻賢母の誉れ高く松林の良き理解者であった妻・清が病気で亡くなりました。清は貧乏生活を苦にせず、客と対談しながら酒を呑むのが好きな松林のために、来客があると直ぐ酒と肴を支度するなど、内助の功を尽くしました。

還暦を過ぎ画技が円熟期を迎えた1889(明治22)年、再度上京。宮中の命により、代表作の『游鯉図』と『百福図』を献納しました。『游鯉図』は5匹の鯉が遊泳する、精緻な躍動感に溢れた大作。『百福図』は「多幸」を意味し、百人のお多福が表情、着物など姿形の全てを異にして描かれた、百人百態の大傑作です。1891(明治24)年には尾道の浄土寺に居住し、2年の歳月をかけて障壁画『山水図壁画』『四季花鳥図』等を制作、松林画業の集大成となりました。松林の画業は、羽田桂舟、藤井松山などの弟子たちや松林の長女・阿松(中山松濤)が継ぎました。

写真提供 : 福山市立福山城博物館

『百福図』の一部

〈宮中献納品とは別作品〉

※円山四条派 円山応挙を祖とする写生を重視した優雅な画風の「円山派」と、呉春を祖とする洒脱味のある画風の「四条派」を合わせた呼び名

[初出/FMふくやま月刊こども新聞2025年7・8月合併号]